Über die Veranstalter:

AfW Cuxhaven

Die Agentur für Wirtschaftsförderung der Stadt Cuxhaven initiiert, begleitet und koordiniert Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Cuxhaven. Zu den Schlüsselbranchen zählt vor allem der Sektor der Erneuerbaren Energien. Der Fokus liegt hier vor allem auf dem Bereich der Offshore-Wind-Wasserstoff Industrie und dies maßgeblich als Zukunftsentwicklung am Standort Cuxhaven. Durch seine zentrale Lage zu den Offshore-Windparks hat sich Cuxhaven zu einem der Vorrangstandorte für die Offshore-Industrie – zum sogenannten „Deutschen Offshore-Industrie- Zentrum“ entwickelt. www.afw-cuxhaven.de

BIS

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft BIS ist Dienstleister und Partner für alle Unternehmen, die sich am Standort Bremerhaven engagieren, wachsen wollen, sich umstrukturieren oder neuansiedeln. Die BIS unterstützt unter anderem bei Erweiterungsvorhaben, Förderprojekten und Finanzierungen, Beratung und Begleitung bei der Standortsuche und der Neuansiedlung sowie Infrastrukturentwicklung und -realisierung. Die Themen Offshore-Wind, Sektorenkopplung und Grüner Wasserstoff sind dabei fester Bestandteil des Wissenschaftsstandortes Bremerhaven. www.bis-bremerhaven.de

EEHH

Das Erneuerbare Energien Hamburg-Cluster ist ein Branchennetzwerk aus rund 250 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen der Erneuerbare-Energien-Branche sowie der Wasserstoffwirtschaft in der Metropolregion Hamburg. Das Cluster bietet Akteur*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik eine gemeinsame Plattform. Inhaltliche Themenbereiche der Clusterarbeit sind On- und Offshore-Wind, Solar, Erneuerbare Wärme, Sektorenkopplung und Grüner Wasserstoff. www.eehh.de

EE.SH

Die Netzwerkagentur Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein EE.SH ist eins von sechs strategischen Innovationsclustern des Landes Schleswig-Holstein. Das Team von EE.SH unterstützt die Unternehmen der schleswig-holsteinischen Erneuerbare-Energien-Branche bei der Umsetzung von Innovations- und Transformationsprojekten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung der norddeutschen Wasserstoff-Strategie. www.ee-sh.de

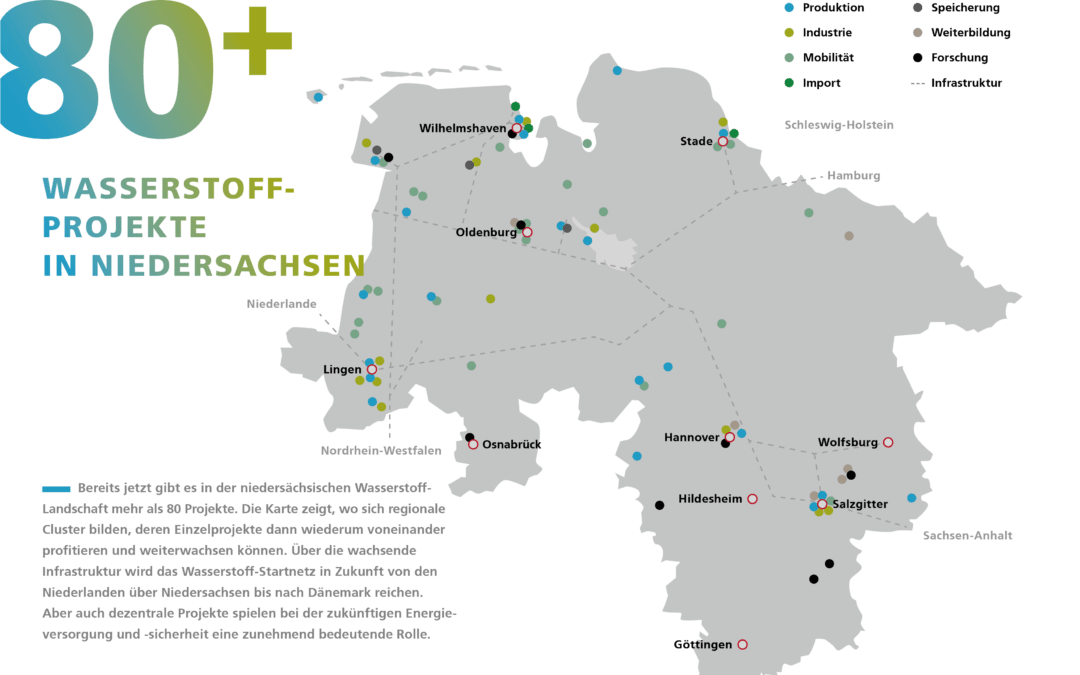

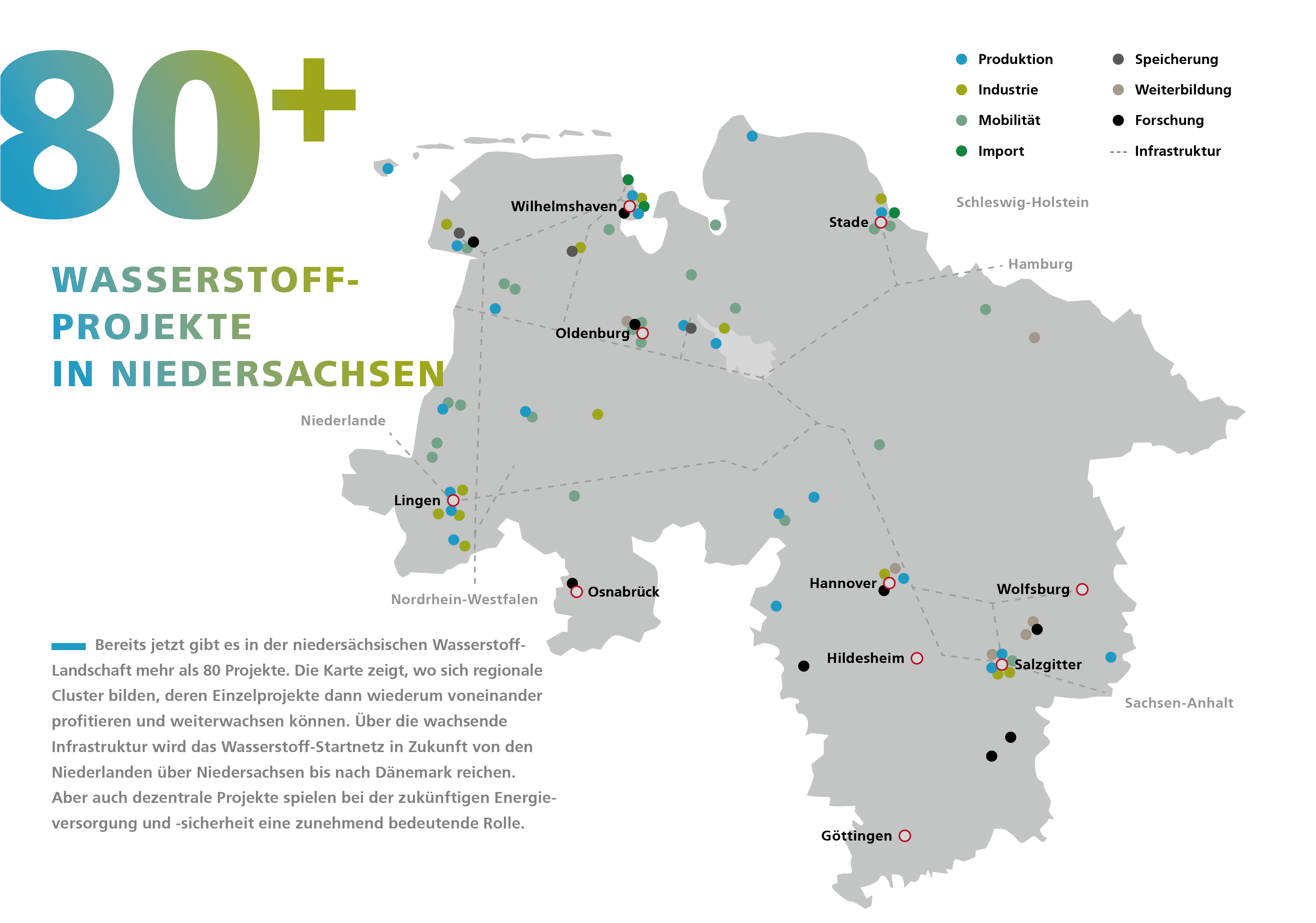

NWN

Das Niedersächsische Wasserstoff-Netzwerk (NWN) ist zentraler Ansprechpartner zum Thema Wasserstoff in Niedersachsen. Das NWN unterstützt und berät die unterschiedlichen Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, um den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Niedersachsen voranzutreiben. www.wasserstoff-niedersachsen.de

WAB

Die WAB mit Sitz in Bremerhaven ist bundesweiter Ansprechpartner für die Offshore-Windindustrie, das Onshore-Netzwerk im Nordwesten und fördert die Produktion von „grünem“ Wasserstoff aus Windstrom. Dem Verein gehören rund 250 kleinere und größere Unternehmen sowie Institute aus allen Bereichen der Windindustrie, der maritimen Industrie sowie der Forschung an. www.wab.net

WECMV

Der Wasserstoffenergiecluster Mecklenburg-Vorpommern bündelt die Interessen von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, um den Markthochlauf im Bundeland gezielt zu beschleunigen. Gefördert vom Wirtschaftsministerium in Schwerin vernetzt der WECMV alle Akteure der Wertschöpfungskette vom Komponentenhersteller bis zum Endkunden unter Einbeziehung der politischen Entscheidungsträger. www.wecmv.de

WEN

Der WindEnergy Network e.V. (WEN) ist das führende Unternehmensnetzwerk für Windenergie in der Nordost-Region mit aktuell ca. 100 Mitgliedsunternehmen. Das seit 2002 bestehende Netzwerk versteht sich als Plattform der gesamten Wertschöpfungskette der Branche. Thematische Schwerpunkte bilden die Windenergie an Land und auf See, maritime Technologien in Verbindung mit Offshore Wind sowie die Entwicklung von grünem Wasserstoff. www.wind-energy-network.de

Quelle: AdobeStock_570642890

Quelle: AdobeStock_570642890

![Hylron_Georg Schreiber Anlage_Lingen[158374]](https://www.wasserstoff-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2023/08/Hylron_Georg-Schreiber-Anlage_Lingen158374-scaled.jpg)

Neueste Kommentare